친샤키앙고사우루스(Chinshakiangosaurus)는 중생대 쥐라기 전기의 중국 윈난성에서 발견된 원시 용각류 공룡으로, 용각류의 초기 진화를 보여주는 희귀한 사례입니다. 두개골 일부와 턱뼈, 이빨이 잘 보존되어 있으며, 이빨의 형태는 수각류에 가까운 주걱 모양이 아닌, 보다 넓은 잎 모양으로 변형되기 전의 중간 단계 특징을 나타냅니다. 전체적으로 긴 목, 사족 보행, 거대한 몸집이라는 전형적인 용각류의 특징을 갖고 있지만, 초기의 원시적 형질도 다수 보존하고 있어 학계에서 진화적 과도기 공룡으로 주목받고 있습니다.

1. 기본 정보

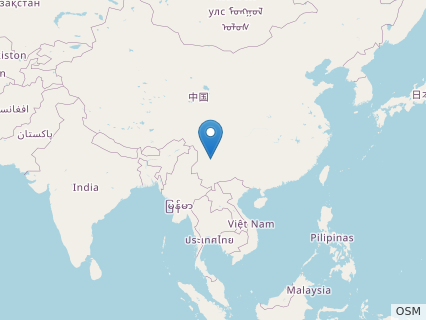

친샤키앙고사우루스(Chinshakiangosaurus chunghoensis)는 중생대 쥐라기 전기(약 2억 년 전), 현재의 중국 윈난성 지역에서 서식했던 중대형 초식 공룡입니다. 이름은 화석이 발견된 지역명인 ‘친샤키앙(Chinshakiang)’과 ‘용(도마뱀)’을 뜻하는 ‘사우루스(saurus)’에서 유래했습니다.

이 공룡은 용각류(Sauropoda)의 가장 초기 단계에 속하는 종으로, 긴 목, 크고 단단한 몸, 사족 보행이라는 전형적인 용각류의 특징을 보이면서도, 턱뼈와 이빨에서 보다 원시적인 형태가 나타납니다. 특히 턱 구조는 일부 수각류나 프로사우로포드의 특징과도 닮아 있어 용각류로의 전이 단계를 보여주는 희귀한 표본으로 평가됩니다.

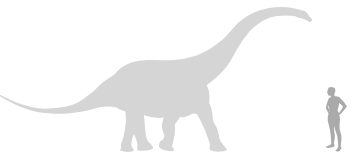

전체 길이는 약 12~13m로 추정되며, 몸무게는 약 6톤 수준으로, 당시 기준으로도 상당한 체격을 갖춘 공룡이었습니다. 부분 골격과 두개골 일부가 발견되어 두개 해부학과 치아 진화에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

학명: Chinshakiangosaurus chunghoensis

뜻: 친샤키앙의 도마뱀 (Lizard of Chinshakiang)

발음: 친샤키앙고사우루스 충호엔시스

명명자: Dong Zhiming – 1975년

분류: Dinosauria → Saurischia → Sauropodomorpha → Sauropoda (기초형)

식성: 초식 – 저목, 양치류, 식물성 섬유

2. 생태 및 특징

친샤키앙고사우루스는 쥐라기 전기의 습윤한 저지대에서 서식한 중대형 초식 공룡으로, 긴 목과 꼬리, 사족 보행 구조를 갖춘 대표적인 원시 용각류입니다. 특히, 앞다리보다 훨씬 긴 뒷다리와 중간 길이의 목은 프로사우로포드에서 용각류로의 전이 특징을 잘 보여줍니다.

이 공룡의 가장 중요한 특징 중 하나는 턱뼈와 이빨입니다. 턱에는 치아가 두 줄로 배열되는 접형면(double-ridged tooth row)이 확인되며, 이 구조는 다양한 식물을 분쇄하거나 자르기에 적합한 진화적 변형으로 간주됩니다. 이는 기초 용각류에서 효율적 섭식 구조로 진화해 가는 과도기 단계를 반영합니다.

친샤키앙고사우루스는 육중한 몸을 지탱하는 튼튼한 다리 뼈와 넓은 골반 구조를 가지며, 꼬리는 균형 유지와 체중 분산에 사용되었을 것으로 추정됩니다. 환경은 풍부한 양치식물과 저목 식생이 자라던 지역으로, 강 유역이나 범람지대에서 살았을 가능성이 큽니다.

| 항목 | 내용 |

| 몸길이 | 약 12~13m |

| 체중 | 약 6톤 |

| 보행 형태 | 사족 보행 |

| 대표 특징 | 턱의 이중 치열 구조, 긴 목과 꼬리, 중간적 형태 |

| 식성 | 초식 – 저목, 양치식물 등 |

| 서식지 | 쥐라기 전기 중국 윈난성의 강 유역 |

● 턱뼈 특징: 이중 치열 구조, 진화적 과도기 형태

● 생태 위치: 초기 용각류 중에서도 진화 상 중요한 위치

● 보행 방식: 사족 보행이지만 민첩한 이동 가능

● 주요 서식지: 쥐라기 전기 습윤 환경, 하천 범람지대

3. 분류 논쟁과 학술적 중요성

친샤키앙고사우루스는 용각류 진화 초기에 등장한 원시 공룡으로, 그 분류학적 위치에 있어 다양한 논의가 이루어져 왔습니다. 처음에는 프로사우로포드와 유사한 일부 특징 때문에 비용각류 또는 용반류의 기저 계통으로 여겨졌지만, 현재는 가장 초기의 진정한 용각류(sauropod) 중 하나로 분류되고 있습니다.

특히 이 공룡의 턱 구조와 이빨 배열은 일반적인 용각류보다 훨씬 원시적인 구조를 보이며, 프로사우로포드에서 진정 용각류로 전이되는 과도기적 형태로 평가됩니다. 이는 단순한 계통 위치 이상의 의미를 가지며, 식성 진화의 방향성, 두개 해부학적 재배열, 치열 구조 변화를 함께 연구할 수 있는 중요한 사례로 간주됩니다.

동시대의 다른 공룡들과 비교하면 친샤키앙고사우루스는 헤테로돈토사우루스과나 원시 티타노사우리아에 비해 중간 단계의 특성을 가지며, 용각류 내부에서 가장 원시적인 지위를 갖는 종 중 하나로 기록되어 있습니다. 그 계통 위치는 용각류의 정의와 기준을 재정립하는 데 기여하고 있습니다.

(a) 14번 이빨 – 파손된 끝부분과 혀쪽(설면)의 일부를 보여주며, ‘lc’는 이 면의 앞쪽에 위치한 오목한 부분(설면 함요)의 위치를 표시함.

(b) 3번 이빨 – 혀쪽에서 본 모습으로, 주름진 에나멜층과 일부 톱니 구조(serrations)가 보임.

(c) 19번 이빨 – 혀쪽에서 본 모습으로, 가장자리 톱니와 혀쪽 융기(lingual ridge)를 보여줌.

축척선 = 5mm.

(a) 플라테오사우루스(Plateosaurus)의 두개골 (AMNH 6810; Galton, 1985b 참조),

(b) 친샤키앙고사우루스(Chinshakiangosaurus)의 좌우 하악골을 좌측 턱뼈를 시상면을 기준으로 반사시켜 재구성한 모식도 (IVPP V14474),

(c) 브라키오사우루스(Brachiosaurus)의 두개골 (HMN S66; Upchurch, 1998 참조)

● 대표 논쟁: 프로사우로포드와 진정 용각류의 경계선 종인지 여부

● 학술 가치: 용각류의 이빨 진화 및 섭식 전략의 기원 해석

● 비교 대상: Antetonitrus, Isanosaurus, Gongxianosaurus

● 최신 해석: 가장 원시적인 진정 용각류로 분류

● 분류 위치: 용반류 → 용각형류 → 용각류(초기)

● 논쟁 요인: 이빨 구조의 원시성 및 턱뼈의 중간적 특성

● 학술적 중요성: 용각류 계통 기준의 재정립에 기여

● 비교 분석: 초기 용각류 간 유사성과 분기점 연구

4. 화석과 발견 정보

친샤키앙고사우루스의 화석은 중국 남서부 윈난성의 중허 지역(Chung-ho)에서 발견되었으며, 지질학적으로는 쥐라기 전기의 루푸겅층(Lufeng Formation)에 속합니다. 최초의 표본은 1970년대 초 중국 고생물학자 동즈밍(Dong Zhiming)에 의해 발굴되었으며, 1975년에 공식 명명되었습니다.

출토된 화석은 주로 두개골 하부와 하악골 일부, 치열, 여러 개의 척추뼈, 갈비뼈, 골반, 사지뼈 등으로 구성되어 있으며, 전체 골격의 일부만이 보존되었습니다. 하지만 특히 하악골과 치열은 매우 정교하게 보존되어 있어, 초기 용각류의 구강 구조를 연구하는 데 핵심적인 표본으로 간주됩니다.

해당 화석은 현재 중국 베이징의 고생물학 및 고층지질 연구소(IVPP)에 보관 중이며, 일부 복원 모형은 윈난 지역 박물관에도 전시되어 있습니다. 루푸겅층은 다양한 초기 공룡과 파충류 화석이 다수 출토된 지층으로, 친샤키앙고사우루스는 그 중에서도 가장 큰 몸집을 가진 대표 공룡 중 하나입니다.

| 항목 | 내용 |

| 주요 발견지 | 중국 윈난성 중허 지역 |

| 지질 시대 | 쥐라기 전기 (약 2억 년 전) |

| 출토 지층 | 루푸겅층 (Lufeng Formation) |

| 출토 표본 | 하악골, 치열, 척추, 갈비뼈, 골반, 사지뼈 등 |

| 보존 상태 | 부분 골격 – 두개 해부학 우수 보존 |

| 보관 기관 | 중국과학원 고층지질연구소(IVPP) |

● 주요 발견지: 중국 윈난성 중허 – 루푸겅층(Lufeng Formation)

● 지질 환경: 쥐라기 초기 습윤 평야 및 강 유역 퇴적지

● 출토 범위: 두개골 하부, 하악골, 치열, 척추 등

● 보관 기관: IVPP (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology)

5. 마무리

친샤키앙고사우루스는 용각류의 진화 초기에 해당하는 공룡으로, 현재까지 발견된 화석들 가운데 가장 원시적인 구조를 유지한 진정 용각류 중 하나로 평가됩니다. 특히, 치열과 턱뼈의 구조는 프로사우로포드와 용각류 사이의 과도기를 이해하는 데 핵심적인 단서를 제공합니다.

이 공룡은 두개골 구조가 잘 보존되어 있어 용각류의 섭식 진화, 해부학적 재배열, 골격 변화 등의 연구에 기초 데이터를 제공하고 있으며, 중국 루푸겅 지층의 풍부한 고생물 생태계를 대표하는 공룡이기도 합니다. 비교적 이른 시기의 대형 초식 공룡으로서, 이후 등장하는 진화된 용각류의 조상형 생태 전략과도 연결되는 위치에 있습니다.

친샤키앙고사우루스는 현재까지 하나의 종만이 명명되어 있지만, 추가적인 발굴과 연구가 이루어진다면, 초기 용각류 분화 양상에 대한 보다 정밀한 계통도 구성에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그 자체만으로도 공룡 진화사에서 매우 귀중한 ‘잃어버린 고리’ 역할을 수행하고 있는 공룡입니다.

6. 참고 문헌 및 원문 링크

1) Wikipedia – Chinshakiangosaurus https://en.wikipedia.org/wiki/Chinshakiangosaurus

2) Natural History Museum – Dino Directory: Chinshakiangosaurus https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/chinshakiangosaurus.html

3) Prehistoric Wildlife – Chinshakiangosaurus https://www.prehistoric-wildlife.com/species/c/chinshakiangosaurus.html

4) Dinopedia – Chinshakiangosaurus https://dinopedia.fandom.com/wiki/Chinshakiangosaurus

5) Dong, Z. (1975) – "Mesozoic and Cenozoic red beds of South China and dinosaur fauna from red beds." Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology. Memoir 11: 45-52. https://ci.nii.ac.jp/naid/10008574061/

6) Barrett, P.M. (2009) – "A new basal sauropodomorph dinosaur from the Lufeng Formation (Lower Jurassic) of Yunnan Province, China" Special Papers in Palaeontology, 81: 133–150. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2009.00856.x